あなたが知っている「太陽系」は、その本当の姿のほんの一部に過ぎないとしたら…?

この記事では、太陽系の真のフロンティアである「オールトの雲」の謎に、深く、そして多角的に迫ります。私自身、幼い頃に1997年のヘール・ボップ彗星が夜空に描いた雄大な姿に心を奪われ、この世界の広大さを知りました。あの彗星が遥かな時を経て旅してきた故郷こそ、オールトの雲なのです。

この知的な探求の旅を終えたとき、その想像を絶するスケール、私たちの起源との驚くべき繋がり、そして宇宙を見るあなたの視点そのものが、根底から更新されているはずです。さあ、太陽系最果てへの旅に出かけましょう。

1. 科学的推理が解き明かした「見えない国境線」

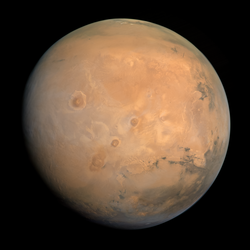

「太陽系の果て」と聞いて、多くの人が冥王星や海王星を思い浮かべるでしょう。しかし、それらは言わば「内庭」に過ぎません。太陽系の本当の“国境線”は、海王星よりも数千倍も遠い場所に広がっています。その広大な領域こそが「オールトの雲」です。

見えないのに「在る」とわかる科学の魔法

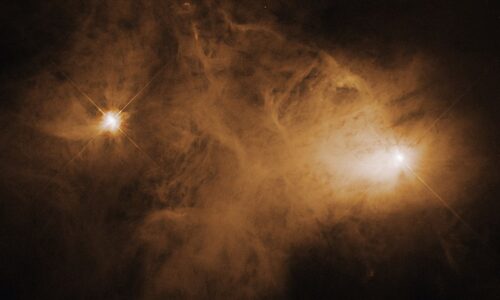

結論から言えば、「オールトの雲」とは、太陽系全体を巨大なボールのように球状に包み込んでいる、無数の氷の天体(彗星の核)の仮想的な集合体です。驚くべきことに、これまで誰一人として、オールトの雲をその場で直接観測した者はいません。

「見えないのに、なぜ存在がわかるのか?」― その答えは、夜空の美しい訪問者、「彗星」に隠されていました。

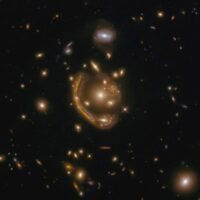

1950年、オランダの天文学者ヤン・オールトは、長周期彗星(数千年以上の周期を持つ彗星)の軌道を多数分析し、ある決定的なパターンを発見します。それは、彗星たちがまるで申し合わせたかのように、天球上のあらゆる方向からランダムに飛来してくるという事実でした(Oort, J. H. 1950, Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, Vol. 11, p. 91)。

もし彗星の故郷が、惑星と同じ黄道面(平たい円盤)にあるなら、彗星もその面内からしか来ないはずです。しかし、現実は違いました。この完全な等方性は、彗星たちの故郷が円盤状ではなく、太陽系全体を球状にすっぽりと覆う巨大な殻(シェル)であることを論理的に示していました。

これは、直接証拠がない中で観測事実から本質を突き止めた、科学的推理の偉大な勝利でした。目に見える現象の背後にある、見えない法則や構造を解き明かす。これこそが、科学の醍醐味です。

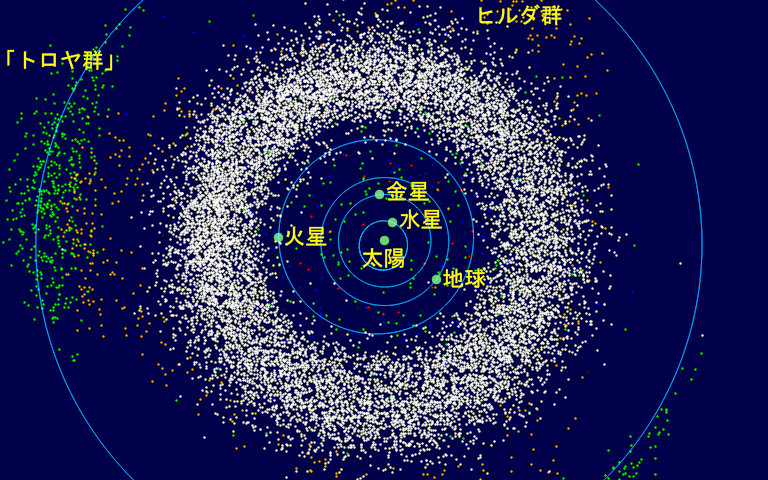

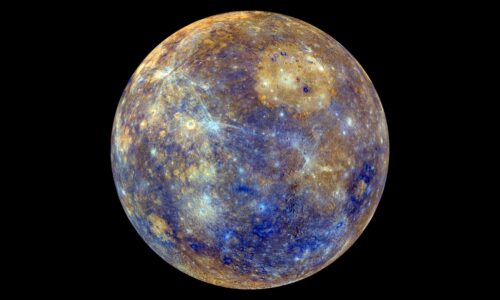

【補足】もう一つの彗星の故郷「エッジワース・カイパーベルト」

オールトの雲と対比されるのが、海王星軌道のすぐ外側、太陽から約30~50天文単位に広がる「エッジワース・カイパーベルト」です。こちらは惑星と同じ円盤状の領域で、冥王星もこの一員です。主にハレー彗星などの短周期彗星の故郷と考えられています。オールトの雲(球状・遥か遠方・長周期彗星)とカイパーベルト(円盤状・比較的近傍・短周期彗星)、この2つの「彗星の巣」の明確な違いを理解することが、太陽系の全体像を正しく捉える鍵となります。

2. 想像を絶するスケール感 – 1光年先に広がる氷の世界

この見えない国境線が、いかに人間の想像を超えた場所にあるか、その圧倒的なスケールをさらに深く体感しましょう。

オールトの雲は、太陽から約2,000天文単位(AU)から最大100,000天文単位にまで広がると考えられています(出典: NASA Solar System Exploration)。100,000AUとは、光の速さでも1.6年かかる距離。これは、太陽に最も近い恒星「プロキシマ・ケンタウリ」(約4.2光年)までの道のりの1/3以上に相当します。つまり、太陽系の重力が及ぶ真の領土は、隣の恒星系のすぐ玄関先まで広がっているのです。

人類が打ち上げた最も遠い人工物「ボイジャー1号」ですら、この雲の内縁に到達するのは約300年後、そして広大な雲を完全に突き抜けるには実に3万年以上かかると計算されています。

オールトの雲の三つの「極端さ」

この巨大な構造が最新の望遠鏡でも見えない理由は、その三つの極端な性質に集約されます。

- 極端な遠さ

もし、太陽から地球までの距離(1AU)をわずか1cmとします。その場合、海王星までは30cm。しかし、オールトの雲の外縁は、なんと1kmも先に広がっています。私たちが知る惑星の領域が、いかに小さなものか実感できるでしょう。 - 極端な暗さ

構成天体は直径数km~数十kmほどの氷と岩の塊です。自ら光らず、はるか彼方の太陽光を反射するだけですが、その光は絶望的に弱く、現在の望遠鏡の検出限界を遥かに下回ります。 - 極端な希薄さ

「雲」という名に反して、実態は超広大な真空に氷の粒がポツン、ポツンと浮かぶ状態です。天体間の平均距離は数千万km(火星と地球の距離に匹敵)にも達すると考えられ、仮に雲の中の一つの天体に立っても、隣の天体は星屑にしか見えないでしょう。

【もしもボックス】あなたがオールトの雲にいたら?

想像してみてください。あなたはオールトの雲の外縁に浮かぶ、直径数キロの氷の塊の上に立っています。周囲は、人類が経験したことのない完全な漆黒の闇。振り返っても、私たちを育んだ太陽は無数の星々の中に埋もれた、ひときわ明るい「星」にしか見えません。その明るさは満月程度かもしれませんが、もはや暖かさを与える存在ではありません。音もなく、空気もなく、絶対零度(約-273℃)に近い極低温と、永遠とも思える静寂が支配する空間。ここは、太陽の重力が星々の重力とせめぎ合う、星間空間との真の境界なのです。

では、これほど広大で孤独な空間が、なぜ私たちにとってこれほど重要なのでしょうか?その答えは、時折、太陽系内部へと送られてくる「美しいタイムカプセル」に隠されています。

3. 彗星たちの故郷 – 46億年の時を超えて飛来するタイムカプセル

オールトの雲の真価は、その大きさだけではありません。この広大な領域こそが、夜空を彩る長周期彗星たちの故郷なのです。普段、雲の天体は何百万年もかけて太陽をゆっくり公転していますが、ごく僅かなきっかけで運命が一変します。

- 銀河潮汐力: 天の川銀河の中心や円盤からの重力が、太陽とオールトの雲の天体に及ぼす力の僅かな差によって、雲全体を歪ませ、一部の天体の軌道を太陽方向へとnudge(そっと押す)します。これは、月が地球の海を引き伸ばして潮の満ち引きを起こすのと似た原理が、銀河スケールで働く現象です。

- 近傍恒星の通過: 数百万年に一度、他の恒星が太陽系の近くを通り過ぎる際の重力が、雲を大きくかき乱し、いくつかの天体を内太陽系へと弾き飛ばします。

こうして太陽への落下軌道に入った天体は、何十万年もの旅の末、太陽に近づくと氷を蒸発させ、美しい尾を引く「彗星」として私たちの前に姿を現します。そして最も重要なのは、これらの彗星が「太陽系初期のタイムカプセル」であるという点です。46億年前、太陽系が誕生した頃の原始的な物質(水や有機物)が冷凍保存されているため、彗星の分析は、私たち自身の起源、そして生命の材料の起源を探る旅に他ならないのです。

では、この壮大なタイムカプセルの保管庫は、一体どのようにして生まれたのでしょうか?その起源は、太陽系自身の誕生のドラマへと繋がっていきます。

4. 太陽系誕生の記憶 – オールトの雲の起源と未来

これらの氷の天体が太陽系の最果てに集められた起源は、46億年前の混沌にあります。現在、主に二つの説が組み合わさって考えられています。

【説1】巨大惑星による大引越し(惑星散乱説)

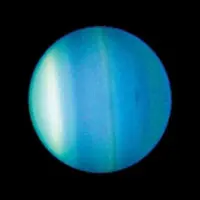

生まれたばかりの太陽系で木星や土星などの巨大惑星が形成される過程で、その強大な重力によって周囲の無数の氷天体(微惑星)が、パチンコ玉のようにはじき出されました。

特に近年の研究では、「ニースモデル」と呼ばれる仮説が有力です。これは、木星、土星、天王星、海王星が、今よりもずっとコンパクトな領域で誕生した後、軌道共鳴をきっかけに配置が大きく乱れ、外側へと大移動(マイグレーション)したとする説です。この惑星たちの大暴れによって、その進路上にあった何十億もの氷天体がビリヤードのように弾き飛ばされ、その一部が太陽の重力圏に留まり、遠方の安定軌道に落ち着いたものがオールトの雲を形成したと考えられています。

【説2】太陽の「兄弟星」からの贈り物(恒星捕獲説)

もう一つの興味深い説は、太陽が今のように孤立しておらず、多くの恒星が密集する「星団」の中で生まれたというものです。星々が密集していたため、隣の「兄弟星」の周りではじき出された氷天体を、若い太陽の重力が「捕獲」した可能性が高いのです。

【筆者の視点】起源の謎と「異星からの使者」

これら二つの説は、どちらか一方ではなく、両方が寄与したと考えるのが自然でしょう。そして、「恒星捕獲説」は、2017年に観測された初の恒星間天体「オウムアムア」の発見によって、新たなリアリティを帯びました。オウムアムアの飛来は、星々の間で物質が活発に行き来している直接的な証拠です。

つまり、オールトの雲の一部は、太陽系外で生まれた“移住者”かもしれないのです。私たちが夜空で目にする彗星が、もしかしたら「異星からの使者」かもしれないと考えると、宇宙の壮大な繋がりを感じずにはいられません。それは、我々の太陽系が決して閉じた世界ではなく、銀河という広大なコミュニティの一員であることを物語っています。

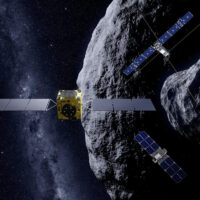

未来の探査 – ヴェラ・C・ルービン天文台への期待

オールトの雲への直接探査は遠い未来の夢ですが、地上からの観測技術は日々進歩しています。特に期待されるのが、南米チリで観測開始が迫るヴェラ・C・ルービン天文台です。この次世代望遠鏡は、巨大なデジタルカメラで全天を繰り返し高速スキャンし、これまで見えなかった暗く遠い太陽系外縁天体を数万個単位で発見すると考えられています。その膨大なデータを統計的に分析することで、二つの起源説のどちらがどれほど寄与したのかを解き明かす、決定的な手がかりが得られると期待されています。

5. オールトの雲に関するよくある質問(FAQ)

Q. オールトの雲に行くことはできますか?

A. 現在の技術では、人間が一生のうちに到達することは不可能です。最速の無人探査機でも数百年から数万年かかります。仮に到達できても、天体が非常にまばらなため、「到着した」という実感を得ることすら難しいでしょう。

Q. オールトの雲の天体が地球に衝突する可能性は?

A. 可能性はゼロではありませんが、極めて低い確率です。何らかのきっかけで太陽系内部に向かう天体は、木星などの巨大惑星の重力に弾き飛ばされることがほとんどです。NASAなどの専門機関が常に空を監視しており、危険な天体は事前に発見する体制が整えられています。

Q. オールトの雲とカイパーベルトの最も大きな違いは?

A. 形状と距離、そしてそこからやってくる彗星の種類です。カイパーベルトは海王星軌道のすぐ外にある「円盤状」の領域で、主に数十年周期の「短周期彗星」の故郷です。一方、オールトの雲は、それより遥か遠方にある「球殻状」の構造で、数千年以上の「長周期彗見」の故郷です。

6. 結論:私たちの故郷、太陽系の奥深さを知る旅

私たちの知的な旅は、太陽系の見えない国境線「オールトの雲」を巡ってきました。

- それは、長周期彗星の軌道という間接的な証拠から存在が導かれた、太陽系を球殻状に覆う巨大な氷の天体群でした。

- そのスケールは私たちの日常感覚を遥かに超え、太陽系の真の広大さと、それが隣の恒星系と接している事実を教えてくれます。

- そして、太陽系誕生時の物質を保存した彗星の故郷であり、その起源は太陽自身の誕生や、他の恒星との関わりにまで及ぶ壮大な物語を持っていました。

オールトの雲を探求することは、単に遠い宇宙を知ることではありません。それは、私たちの住む太陽系がどのように生まれ、銀河の中でどのような歴史を歩んできたのかを解き明かす、私たち自身のルーツを探る旅なのです。

かつてこの雲から飛来した彗星が、地球に水や生命の材料となる有機物を届けたのかもしれません。もしそうだとしたら、今この文章を読んでいるあなたの体を構成する原子の一部は、1光年先の氷の世界から、46億年という想像を絶する時間をかけて旅してきたのかもしれないのです。

今夜、星空を見上げてみてください。無数の星々の輝きの、さらにその向こう側に、私たちの故郷を優しく包み込む、見えない氷の球体が広がっています。その存在を知った今、あなたの宇宙は昨日よりも少しだけ、そして深く、広がったはずです。

主な参考文献・参考サイト

- Oort, J. H. (1950). “The structure of the cloud of comets surrounding the Solar System and a hypothesis concerning its origin”. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, 11, 91-110.

- NASA Solar System Exploration. “Oort Cloud”. https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/oort-cloud/overview/

- Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A., & Levison, H. F. (2005). “Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System”. Nature, 435(7041), 459-461.